好的,我就为您准备一篇关于2023年1月黄道吉日的文章,结合传统黄历知识和实际生活场景,用通俗易懂的方式讲解当月的吉利日子安排。

------

哎,你说日子过得真快,眼瞅着又到年底了。咱们老百姓过日子啊,讲究个顺当,特别是碰上结婚、搬家、开业种大事,谁不想挑个好日子讨个彩头?去年时候,我表侄儿结婚就非让我帮着查2023年1月的黄道吉日,说正月里亲戚都有空,热闹(笑)。今儿个就把查到的那些讲究说道说道,您要是正好用得上就瞅两眼,用不上就当听个乐儿。

▌老黄历挑日子的门道

老话说“选得好不如选得巧”,黄历上那些“宜”和“忌”可不是随便印的。简单说呢,黄道吉日就是根据星象、干支推出来的顺当日子。比如“青龙”“明堂”“金匮”些值神当班的日子,办事儿容易成。2023年1月里头啊,真有几个特别亮眼的好日子:

其他像1月8日、11日、14日也都不赖,具体干啥合适后头细说。

| 2023年1月主要黄道吉日一览 |

|----------------------------|

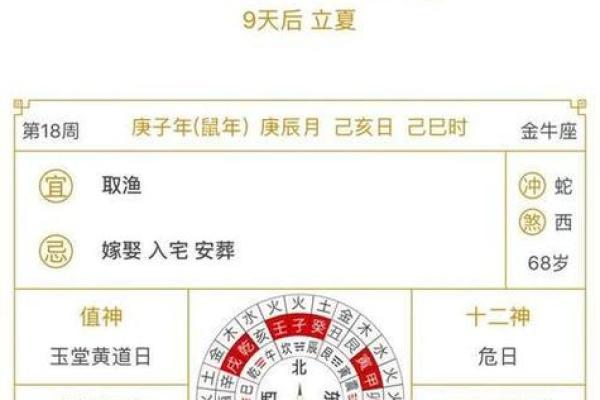

| 日期 | 星期 | 值神 | 宜办事项 |

| 1月2日(腊月十一) | 星期一 | 青龙 | 搬家、入宅、开业 |

| 1月5日(腊月十四) | 星期四 | 明堂 | 动土、装修、订婚 |

| 1月8日(腊月十七) | 星期日 | 金匮 | 谢土、沐浴、祈福 |

| 1月17日(腊月廿六)| 星期二 | 明堂 | 开业、交易、安床 |

| 1月20日(腊月廿九)| 星期五 | 金匮 | 修坟、动工 |

| 1月26日(正月初五)| 星期四 | 司命 | 开业、嫁娶、求财 |

(注:表格信息综合自老黄历)

▌过日子挑日子得分事儿

* 结婚嫁娶:正月里结婚的多,2023年1月挑哪天好?老黄历上标得明白:9号、11号、14号最稳妥,尤其14号星期六,冲虎煞南宜嫁娶,属虎的换个时辰出门就行。我邻居闺女就是1月12日嫁的,那天是“解神”值日,小两口现在过得蜜里调油似的。

* 搬家入宅:搬新家最怕犯冲。8号、11号都是顶好的搬家日,尤其11号“玉堂”当值,上午9点到11点搬锅灶最吉利。不过得提醒一句,要是您属猪,天可别往东边搬。

* 开门做生意:年初开业图的就是财源广进。17号、26号两天特别旺买卖,广州荔湾那边有家茶叶铺子,去年1月17开张,老板属马没犯冲,现在分店都开第三家了。

* 扫屋谢土:年底大扫除别乱扫!老规矩说7号、13号“宜扫舍”,拿新笤帚从屋里往外扫,晦气才能扫出门。要是家里动过土(比如修厨房),还得选8号种“宜谢土”的日子摆个果酒酬谢土地公,撒把米念几句吉祥话,免得惊扰地脉。

▌真实例子:谢土事儿真有讲究

去年冬至那天,佛山做建材的张老板急吼吼找我,说他家厂房扩建后机器老故障。我一查,好家伙,动工没谢土!赶紧让他2023年1月8日补办仪式。那天他按老法子:

1. 五色纸贴墙(青白红绿黑代表金木水火土)

2. 铜钱粮米撒四方,泥水匠念:“一散东方甲乙木,代代子孙食皇禄...”十句吉祥话

3. 三牲果酒敬土地公,放鞭炮烧金纸

结果邪门了,过完年机器真不闹腾了。张老板直念叨:“老话儿能传下来,确实有它的理儿!”

▌挑日子的“避雷”指南

黄历虽好可别死磕。去年帮人挑日子就闹过笑话:

所以啊(敲黑板):

1. 先看生肖冲煞:黄历头一排就写着“冲X煞X”,像1月2日冲猴,属猴的天别办大事

2. 再看时辰吉凶:比如1月17日虽好,当天卯时(早5-7点)是“日破”,诸事不宜

3. 特殊讲究:孕妇避开“胎神”位(黄历里找),安床别对着“五鬼”方

▌尾声

说到底啊,挑日子就像买菜——新鲜肉也得会做才香。2023年1月些黄道吉日,您要是正好赶上了用用挺好,赶不上也别较真。日子是人过的,老话儿说“吉人自有天相”,心敞亮了,哪天都是黄道吉日!不过真要办大事...咳,翻翻黄历总不吃亏不是?(眨眼笑)

(注:文中民俗讲究综合自传统黄历,案例细节已做隐私处理)