2022年12月22日清晨5点48分,当手机屏幕刚跳出闹钟提醒,北回归线以北的整片大地正经历着全年最漫长的黑夜。这一刻,太阳的光线近乎垂直照射在南回归线上,给南半球带去盛夏炽热的留给北方的只有短短几小时日照——冬至来了,带着它标志性的清冷与静谧,成为2022年二十四节气轮回中的临了一站。

🌡️ 数九寒天的起点

冬至一到,真正的寒冷才刚拉开帷幕。农耕时代最诗意的气象预报。是老人们翻出泛黄的《九九歌》念叨着:“一九二九不出手,三九四九冰上走...”这八十一日的倒计时,从冬至算起,每九天为一个“九”,待最后一“九”结束时,春天便带着草长莺飞准时赴约。

古人甚至发明了“九九消寒图”来熬过寒冬:画一枝素梅缀八十一朵花瓣,每天用朱砂染红一朵,待整枝红梅怒放之日,便是冰消雪融之时。也有用九画汉字如“亭前垂柳珍重待春风”(繁体字均为九画),每日描一笔,描完即见春。这种充满仪式感的等待,让严寒也变得温情脉脉。

🏮 比年节还重要的日子

“冬至大如年”——这句流传千年的俗谚藏着冬日的秘密分量。新年元旦,皇帝需率百官祭天祈福,百姓则阖家团聚祭祖。是周代时,冬至便直至汉代春节兴起,冬至才退居“亚岁”之位,隆重程度不减。

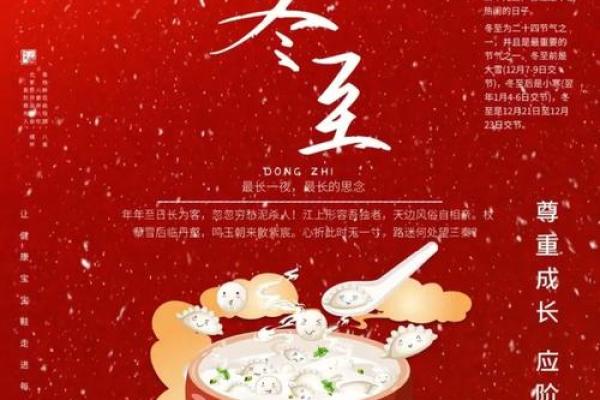

在江南,冬至前夜被称为“冬至夜”,堪比除夕守岁。全家人围炉而坐,啜饮冬酿酒,嚼着桂花糖年糕。北方则讲究“冬至饺子夏至面”,饺子的形状似元宝,热腾腾出锅时,蒸气模糊了窗外的霜花,也暖透了寒冬里的人心。

❄️ 南北风俗地图

医圣张仲景的传说为北方食俗添了温度:他曾见寒冬百姓耳朵生冻疮,便用面皮裹羊肉与驱寒药材煮成“娇耳汤”。如今饺子形似耳朵,咬一口,仿佛能隔绝整个冬天的凛冽。

江南水磨糯米粉搓成的汤圆,在冬至夜浮沉于红糖姜汤中。苏州人至今保留“冬至团”古俗,豆沙馅裹着芝麻的汤圆,软糯香甜中藏着对团圆的期盼。

古人相信疫鬼畏惧赤豆,于是冬至晨起煮赤豆糯米饭,撒遍门廊角落。这种充满生活智慧的仪式,用食物的温暖香气驱散对未知的恐惧。

🍲 阴阳转换中的养生哲学

冬至是阴阳二气悄然转换的节点。尽管寒风更烈,太阳已开始向北回归,阳气在地下悄然萌动。蚯蚓在冻土中蜷曲身体,麋鹿感应阳气脱落旧角,山泉水开始温热流动——自然界的微小变化印证着“一阳生”的古老智慧。

此时养生讲究“藏”:晨起待阳光普照再活动,煲一锅当归生姜羊肉汤,让温热的食物唤醒沉睡的阳气。农忙前积蓄气息的关键。是四川乡间至今流传“冬至进补,开春打虎”的谚语,此时慢炖的药膳锅,

🏙️ 现代生活的冬至密码

当都市人翻看手机上的节气推送时,传统正以新方式延续:

🌅 尾声:最长夜,最暖光

2022年冬至的清晨,天津蓟州区的玻璃窗凝满冰花,霜纹如羽毛般伸展。而此刻的南方,晨光正穿透薄雾,落在汤圆碗氤氲的热气上。

太阳结束南行的旅程,开始回归。从这天起,白昼将每日延长一分多钟。古人深谙其中奥义:最深的黑暗里,总孕育着光明的转机。当四川法院干警在冬至日冒着寒气出门办案,当内蒙古牧民为羊圈添上末了一把草料,当母亲把包着的饺子悄悄放进孩子碗底——这些平凡温暖的瞬间,才是冬至穿越三千年依旧鲜活的真谛。

黑夜长至极致时,白昼已在路上。