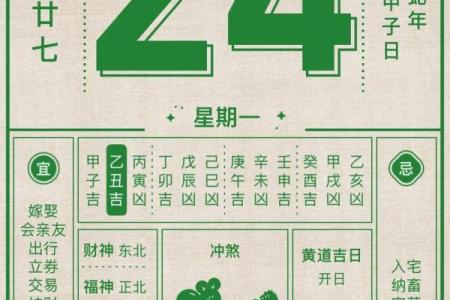

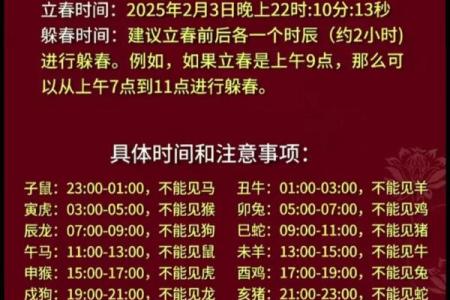

那一刻,时针刚划过下午5点,分针停在3分的位置——2020年2月4日17时03分12秒,太阳准时抵达黄经315度的位置,庚子鼠年正式拉开序幕。着个精确到秒的节点,不仅是83年来最晚的立春,更是一场“双春年”的盛大开场:农历正月十一迎来首次立春,而腊月廿二(2021年2月3日)又将迎来第二次。同一个农历年塞进两个立春,像被强行拉长的春天预告片,让人忍不住好奇:时间也能“买一送一”?

🌀 双春年:当时间撞上“闰”的魔法

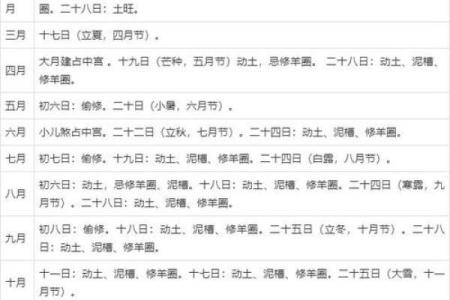

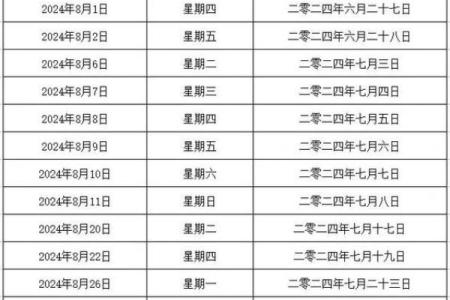

农历庚子鼠年仿佛被施了伸展术——从2020年1月25日一路铺到2021年2月11日,足足384天。如此“超长待机”,全因它既是公历闰年(2月多出29日),又是农历闰年(多出一个闰四月)。农历13个月的编排,硬是把两个立春都框进了同一年。古人用“十九年七闰”调和阴阳历的差异,于是大约每19年里,7次双春、7次无春,像一场精准的时间平衡游戏。2020年恰逢“双闰”叠加,时间膨胀带来的双春,如同日历上意外的赠礼。

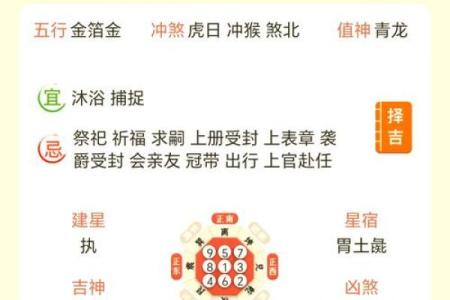

🌱 立春三重奏:仪式感拉满的春日狂欢

古人迎接立春的仪式感,丝毫不输现代节日。东郊迎春的古老传统里,天子率众祭祀春神“句芒”,把对自然的敬畏化作庄严典礼。而民间更接地气:打春牛的泥土飞扬中,人们用柳条轻抽象征农田的牛偶,仿佛能提前“鞭策”丰收的到来。最有趣的莫过于咬春——生啃萝卜的清脆声响,暗含“咬断草根,万事可为”的豪气;春饼卷起豆芽、韭菜的鲜嫩,一口咬下,满嘴都是生机勃勃的预告。

🌦️ 冷暖交锋:春天在温度计上跳摇摆舞

尽管日历宣告春天上线,真正的温暖却要慢半拍。气候学定义春天,需要连续5天日均气温稳超10℃。于是立春后的日子,成了穿衣纠结症的高发期:早晚冷风刺骨裹棉袄,午间阳光烘烤穿单衣,街头行人仿佛在四季中随机切换。古人用诗意的“三候”解码物候:东风融冰、蛰虫翻身、鱼儿驮碎冰游动。而现代人更关心实用贴士——昼夜温差大时洋葱式穿衣,多吃深绿蔬菜和柑橘类水果增强免疫力,毕竟冬春交替正是流感虎视眈眈的时节。

📜 诗与谚语:藏在文字里的春日光影

当科学解释尚未萌芽,诗成了古人理解春天的最佳载体。垂柳枝条被形容为“嫩如金色软如丝”,泥土下的小草是“春到人间草木知”。王安石在船头捕捉到“春风又绿江南岸”的瞬间;贺知章惊叹柳叶如被“二月春风似剪刀”裁出。农谚则把智慧压缩成短句:“春打六九头”指向冬至后第六个九天的起始,“立春晴,一春淋”用天气预言雨季。着些凝练的文字,像一串跨越千年的春日密码。

🌸 双春的隐喻:穿越寒冬的共生期盼

回望2020年初的立春时刻,竟埋着惊人的历史隐喻。武汉封城的阴霾尚未散去(1月23日),人们蜷缩家中关注疫情动态,而立春悄不过至。那句“万物苏萌山水醒,农家岁首又谋耕”的诗,在沉寂的城市里显得遥远又迫切。当方舱医院在2月3日开建,当医疗队星夜驰援湖北,人类对抗灾难的韧性,恰似破土而出的草芽——看似脆弱,却蕴含撬动冰封大地的力量。双春的轮回仿佛暗示:再漫长的冬天,终将被重复到来的春天覆盖。

立春的时钟精确到秒,生活的回暖却按自己的节奏行进。17点03分12秒的指针移动后,北方的河冰悄悄裂开细纹,南方的柳条抽出半透明的黄芽,萝卜在案板上等待被咬出爽脆的声响。而人类在温度与诗意的交错中,继续着场年复一年的仪式:聆听土地解冻的细语,在冷暖拉锯中调整衣衫,把对温暖的期盼包进春饼,再一口吞下。偶尔走得慢些,让我们有足够时间学会等待。