春日的暖风刚吹醒田埂上的野花,村口的老槐树下已摆开八仙桌。王婶子端出热气腾腾的社糕,李大爷抱来一坛子自酿米酒,孩子们踮脚张望竹筐里的祭品——一年一度的春社日,又要开席了!

📅 2024年的春社日,到底哪天最靠谱?

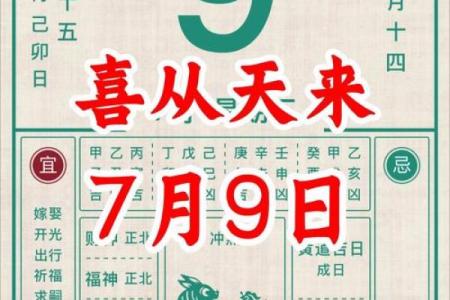

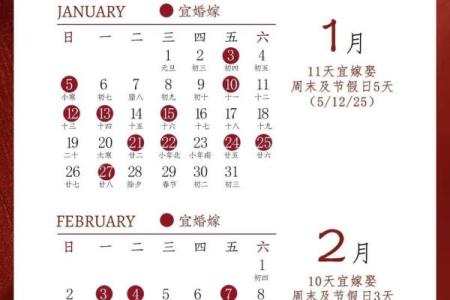

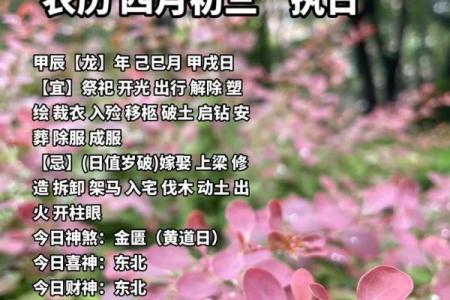

翻翻黄历,答案可不止一个:有人说3月15日,有人咬定3月16日,还有人搬出老皇历说是3月25日。别急,且听古人怎么算——立春后第五个戊日才是正解!2024年立春在2月4日,掰着指头数戊日:

着天恰逢\"消费者权益日\",土地爷大概也没想到,自己的大日子会和打假行动撞了个满怀~

🎭 穿越千年的狂欢:从幽会到祭神

三千多年前的商周时期,春社日竟是青年男女的\"相亲大会\"!《诗经》里\"桑林之会\"的浪漫场景,便是社日的前身。再往后啊...人们一拍脑门:\"光顾着谈恋爱,土地爷还没拜呢!\"于是祭祀土地神的传统逐渐成形。

古人把土地神叫\"社\",还编了个故事:水神共工的儿子\"句龙\"治水有功,被封为后土之神,从此扛起保佑五谷丰登的重任。汉代官府甚至设\"社稷坛\"搞国家级祭祀,而民间更热闹——杀猪宰羊、搭戏台、摆宴席,把春社过成全村轰动的\"春日嘉年华\"。

🍖 舌尖上的春社:治聋酒与公平肉

社酒治耳聋? 宋代老翁写过牢骚诗:\"社翁今日没心情,为乏治聋酒一瓶\"。原来传说喝社酒能治耳疾,大伙干脆放开了喝,还给它起了诨名叫\"治聋酒\"。至于疗效?反正醉倒的人都说听得见土地爷打呼噜!

分肉见人品 汉代陈平年轻时主持分社肉,因\"公平得像秤砣\"被乡亲点赞,之后竟当上宰相。从此分肉成了道德考场——切得匀称是美德,多拿一块遭白眼。陆游啃着社肉还不忘写诗:\"醉归怀余肉,沾遗遍诸孙\",打包给孙子当零嘴,真·我们的祖国好爷爷!

各地美食争奇斗艳:

🎪 比过年还热闹的民俗盲盒

妇女解放日

唐代诗人张籍写过\"今朝社日停针线\",姑娘们终于能丢开绣花针去赏花。更惊喜的是——\"女儿不挂社,老子吊起打三夜\",出嫁的女儿着天必须回娘家,否则爷都要打抱不平!

全村飙戏时刻

山西临汾的\"香火会\"上,村民抹红脸扮社神;荆州一带请戏班连唱三天社戏;黔阳孩子追着风筝满田埂跑,河南人扛神像巡游叫\"走社\"。最绝的是清代罗田地区:巫祝敲锣打鼓,据说蹦得越高,丰收越稳!

⛰️ 新坟不过社:温柔的思念法则

\"新坟不过社,老坟不过清明夜\",着句老话藏着华夏人最含蓄的深情。当年逝的亲人才算\"新坟\",要在春社前祭扫。古人相信土地神春社后要休假,提前扫墓才可使亡者\"搭上直达专列\"收供品。广东潮汕人至今保留着习俗:社日前清理墓地,供三牲、点香烛,轻声诉说思念。而对长眠多年的亲人,则把思念留到清明——毕竟老土地熟悉路线嘛!

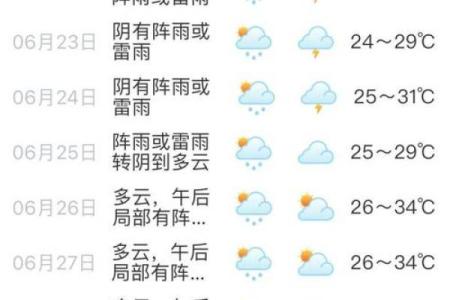

🌾 当老黄历遇上气象APP

2024年春社在春分(3月20日)之前,老农眉头一皱:\"社在分前,冻死老牛!吓唬人:2020年河北邯郸在类似时节突降大雪,桃李花冻得直哆嗦。是\"着农谚真不现代农民自有妙招——山东寿光的王大爷社日清早先祭土地爷,转身钻进大棚打开气象APP:\"昨儿收到降温预警,暖风机已备好!\"

年轻人更会玩:成都95后姑娘小林把社肉做成三明治,社酒调成鸡尾酒,祈福仪式改成亲子自然课。土地爷端着创意料理直嘀咕:\"眼下的供品比我都时髦!\

🌄 尾声:土地爷的微信步数

如今春社日虽不如唐宋时轰动,却悄悄活在细节里:潮汕祠堂分食的粿糕,广西寨老唱的古调,甚至小区业主群里一句\"春分快到了,记得浇花呀\"。

下次路过村口土地庙,不妨替忙碌的现代人鞠个躬:\"您老别介意,大伙改刷微信步数了——您看,今日又有两万人走过您家门口呢!\

尝一口社糕的甜糯,仿佛咬住春天的尾巴;分半块社肉的油香,转眼醉倒在千年的风里。土地爷大概正偷笑着记账:赊给人类的春天,又该连本带利丰收了。

(完)

文献溯源:春社时间推算;民俗活动考据;农谚科学解析;新坟祭祀传统;现代创新案例。