2022年2月4日凌晨4点50分36秒,北京的天空还挂着几颗未眠的星,城市在冬末的寒气中安静地呼吸。突然,一声无形的“春雷”在宇宙深处响起——太阳悄无声息地滑到黄经315度的位置,像按下开关似的,把我们的祖国大地正式切入了春季模式。这一刻,冰箱里冻着的春饼,田野里沉睡的麦苗,甚至胡同口打盹的流浪猫,都成了春天的首批“签到用户”。

天文台的“秘密公式”:谁给春天定了闹钟?

古人用北斗七星当“天空时钟”,斗柄指向寅位便是立春。而现代天文学家更像个程序员,敲着键盘就算准了节气时间点。他们用的公式长这样:

`[年份后两位×0.2422 + 世纪常数]

2022年的计算就像解谜:`(22×0.2422 + 3.87)

有趣的是,这个公式曾让某位研究员在咖啡杯旁嘀咕:“要是古人知道春天是算出来的,大概会把罗盘换成计算器吧?,2022年立春竟是“早立春”(中午前到来),民间传说这预示着暖春早到——结果那年3月突降桃花雪,天气预报员对着“背叛传统”的天气直挠头。是”而更戏剧性的

冰与春的“抢位战”:冬奥遇上万物苏

当太阳黄经指针咔哒到位时,北京鸟巢的彩排现场正进行最终调试。几小时后,这里将上演一场“反季节魔法”:用二十四节气倒计时的雪花,点燃属于寒冬的奥运圣火。

河北山里各庄村的滑雪场上,农民老王踩着自制雪板飞驰而过。他身后刚解冻的麦田里,嫩芽正顶开碎冰探出头。“咱这算不算‘春寒加班’?”他笑着拍掉棉袄上的雪沫。而在南宁的商场冰场,穿短袖滑冰的孩子摔了个屁股墩,爬起来却喊:“妈妈,春天摔跤不疼!”——毕竟连蛰伏的虫子都在地下伸懒腰了。

餐桌上的“春日”:从春饼到钢铁厂的春天

老北京人李大爷的立春仪式感,永远卡在凌晨4:50的闹铃。他摸黑钻进厨房,“咔嚓”咬一口水灵灵的萝卜(这叫“啃春”),再利落地摊开面饼,码上合菜、酱肉,卷成鼓囊囊的春卷:“老祖宗说咬住春,才不会被倒春寒吓跑!”

首钢园区的刘博强给出了硬核版“咬春”。这位从轧钢工转型的制冰师,在冬奥速滑馆的冰面上画下第一条完美白线时,突然想起儿时父亲在麦田吆喝耕牛的场景。“过去用鞭子打泥牛祈丰收,眼下我用冰刀裁出赛道——都是给土地‘塑形’嘛!”他给冰面抛光时,窗外正掠过一群北归的候鸟。

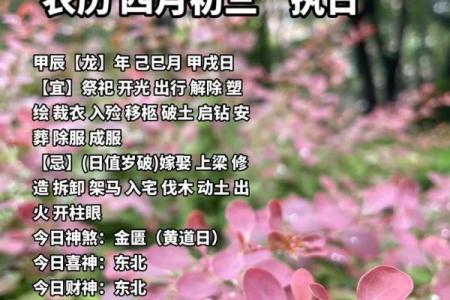

农历的“消消乐”:单春年不背锅!

这年立春撞上正月初四,引发了一场“年历误会”。东北种粮大户老李盯着日历发愁:“都说‘双春年’才丰收,今年就一个立春,大豆会不会闹脾气?”

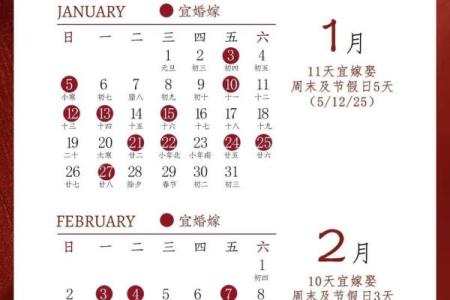

天文学家杨婧赶紧科普:农历平年355天常“漏掉”一个立春(打个比方来说2022),闰年383天则可能“吞下双春”(如2023)。她比喻道:“就像蒸包子,一笼10个刚好,塞20个会挤破皮!”果然那年秋收,老李的合作社多收了三吨大豆,他憨笑:“原来节气不搞‘吉尼斯纪录’这套啊!”

藏在时间缝隙里的春信

▍鱼群撞碎冰面的“咔嚓”

黄河口的渔民老赵在立春清晨听到冰裂声。冰缝中游弋的鲤鱼正把残冰顶在背上,恰应了“鱼陟负冰”的古语。“它们驮着冬天末了的盔甲游泳呢!”他拍下视频传到抖音,配文:“春的快递,到付件。”

▍写字楼的“赛博迎春”

上海白领小林在4:50的闹铃中惊醒,摸黑点开手机种树APP,给虚拟桃树浇了桶水。屏幕上弹出:“您已解锁立春成就!”转头却见窗台的多肉冻蔫了。她叹气:“下次还是给真植物穿毛衣吧…”

春天是只“犟脾气”的猫

它才不管公式算到小数点后几位,不理睬“单春双春”的争论,甚至无视冬奥的烟花是否够闪亮。它只固执地让虫豸翻身、韭菜冒尖、冰面裂开细纹。当北京冬奥火炬在立春夜点燃时,鸟巢上空的烟花炸开柳芽的形状——人类用最喧闹的方式,向静默运转的宇宙时令轻轻鞠了一躬。被天文公式推导过、被奥运火炬加热过、被春饼裹挟过、被冰刀雕刻过的存在。是

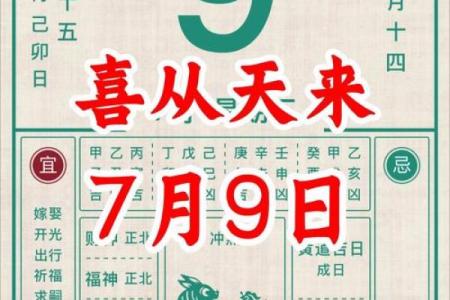

故而啊,2022年的春天,而当我们翻开2023日历时,会发现下一个立春正在兔年正月十四和腊月廿五各冒一次头——看,节气正偷偷给时间打上蝴蝶结。