当分针轻轻跳过17:03:12这个刻度,北半球的集体生物钟“咔哒”一声切进了春天频道。这一刻属于2020年2月4日,农历正月十一,太阳黄经恰好滑到315度——立春,来了。

这个时间点藏着点小傲娇。它是整整83年里最“拖延”的立春,直到2103年才会被打破纪录。黄昏五点,夕阳西斜,春天偏挑这个暧昧的时辰登场,仿佛故意躲开白日的喧嚣,带着点神秘主义色彩。地下有知,大概会捋着胡子点头:“嗯,春神句芒就喜欢这种朦朦胧胧的排场。是古人若”

📅 日历上的魔术:双春与双闰

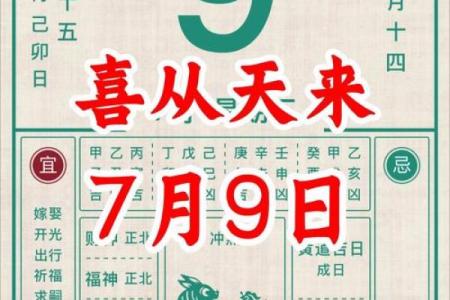

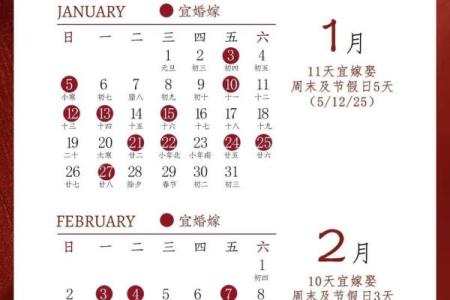

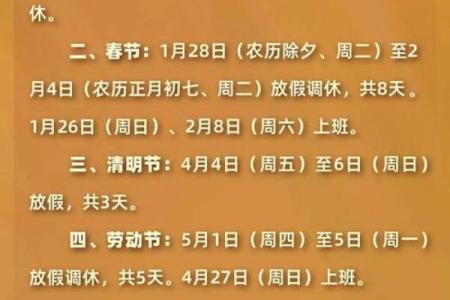

翻开2020年的日历,你会发现它像个贪吃蛇,比平常年份多吞下不少日子。豪气地甩出384天的超长待机模式。是公历大方地给出366天(闰年的小慷慨),农历更这便是罕见的“双闰年”。,这个超长农历年还玩起了“帽子戏法”——年头一个立春(2020年2月4日),年尾又一个立春(2021年2月3日),民间管这叫“双春年”。是

更妙的想象一下,春天在年头露个脸,跑去四季转了一圈,年尾又回来打卡,仿佛对这片土地格外眷恋。靠肉眼和智慧把春天“算”了出来。是

🔍 古人算春:从日影到公式

在没有卫星和超级计算机的年代,古人硬他们发现,当北斗七星的斗柄指向寅位,或是正午的日影缩短到某个刻度,大地就开始悄悄解冻。周天子带着大臣们浩浩荡荡去东郊“迎春”,祭拜木神句芒,可不是春游野餐,而是国家级的气象预报兼春耕动员会。

现代人则把立春浓缩进一串优雅的数学公式:

**立春时间 = [Y × 0.2422 + C]

(Y=年份后两位,C=世纪常数,L=闰年补偿值)

拿2020年套用公式:`[20×0.2422 + 3.87]

🌾 田间地头的春日仪式

立春不只是天文书上的符号。在关中农村,奶奶们这天会翻出红布头,巧手缝成昂首挺胸的布公鸡,郑重地别在娃娃们的衣袖上——“打春鸡”一叫,邪祟全吓跑。而老饕们则忙着“咬春”,萝卜脆生生一口,春饼卷起时令鲜蔬,仿佛把整个春天的生机都嚼进了肚子里。

最热闹的还属“打春牛”。泥土塑的牛或纸扎的牛,被柳条轻轻鞭打,牛肚子里藏着的五谷应声洒落,围观的人群一拥而上争抢,仿佛抢到一粒谷子就能换回一仓丰收。我总怀疑古人把仪式设在黄昏,大概是看中了日夜交替时那种暧昧不明的美感,让神话与现实在暮色里顺利交接。

🧧 当立春撞上“沉默的春节”

2020年的立春格外格外。它落在农历正月十一,本该是春节余温未散的时节。那一年的除夕(1月24日),武汉按下了暂停键。空荡荡的街道取代了锣鼓喧天,口罩遮住了拜年的笑脸。

立春悄可是至时,家家户户正守着电视关注疫情数字。黄昏五点零三分,有人下意识推开窗,料峭的风里混着消毒水气息,却也隐约捎来泥土解冻的湿润味道。山东某医院的护士在防护服上画了只布公鸡;上海小区志愿者把萝卜雕成春花放在每户门口——这些细小的仪式感像破冰的嫩芽,在寒冬里倔强探头。天津的老中医在社区群里叮嘱:“萝卜要吃,窗户要开,别让身子锈住了!”

🌍 黄道上的科学密码

抛开诗意与传说,立春的本质是地球和太阳的精密舞蹈。当地球行至公转轨道上的315度,太阳直射点越过赤道向北半球移动,北半球的白昼开始贪婪地吞噬黑夜,地表获得的气息终于超过南半球。

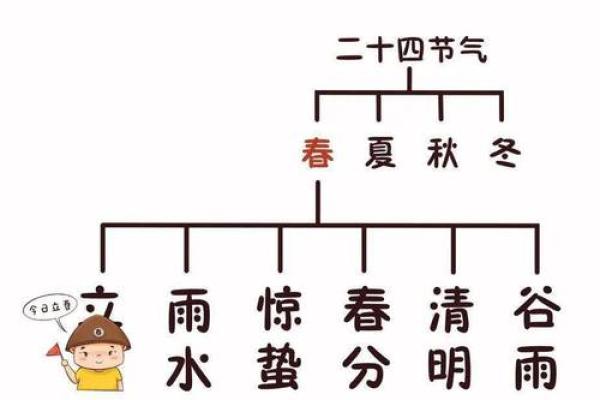

二十四节气把这360度轨道切成24等份的蛋糕,每份15度。立春作为切下的第一块,标志着蛋糕分配权正式移交北半球。现代天文台用激光测距和超级计算机追踪地球的舞步,把立春时间锁定到秒——譬如说吧2026年立春将是2月4日06:07:26。科学剥去了神话的外衣,却让这份宇宙的浪漫更加精确动人。

立春从来不是春天冲锋的号角,而是冬天防线的第一道裂缝。五点零三分的黄昏,光与暗正在交接班,寒意未退,泥土深处却已有百万种子在摩拳擦掌。庚子年的春天以最晚立春的姿态姗姗来迟,又用“双春”的彩蛋抚慰人心。

当2021年2月3日第二个立春来临时,人们才惊觉这“双春”鼠年已在坎坷中完成了四季轮回。黄昏的光线斜斜切过窗棂,有人在朋友圈写下:“春天可能会迟到,从不缺席——瞧,它又回来了。