冬至一到,家里的老人准会念叨:“冬至大如年!”着话可不假。早在周代,冬至即是新年元旦,热闹程度堪比春节。即便到了今儿个,江南地区仍有“吃了冬至夜饭长一岁”的说法,管着叫“添岁”。而在古代,朝廷要放三天假,民间歇市祭祖,皇帝还得亲自去郊外祭天——冬至的排场,从来都不含糊。

🥟 北方的饺子:耳朵的救命恩人

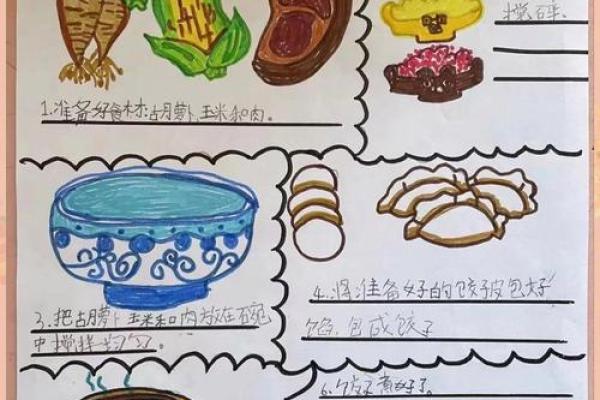

北方人对冬至饺子的执念,简直刻进了DNA里。一句“冬至不端饺子碗,冻掉耳朵没人管”的俗语,背后藏着东汉神医张仲景的暖心故事:

那年寒冬,张仲景见南阳百姓耳朵冻得溃烂,便命弟子搭棚支锅,将羊肉、辣椒和驱寒药材炖煮切碎,用面皮包成耳朵状煮熟,取名“驱寒矫耳汤”。百姓吃后浑身发热,冻疮渐愈。从此,冬至包饺子“捏冻耳朵”的习俗传遍北方,成了对抗严寒的温情仪式。

如今北方人家家剁馅擀皮,猪肉白菜、羊肉大葱、韭菜虾仁……热气腾腾的饺子端上桌,一口咬下,汤汁四溅,寒冬瞬间被逼退三尺。老人们眯眼笑着:“吃了饺子,耳朵牢靠喽!”

🍡 南方的汤圆:团圆的糯唧唧魔法

跨过淮河,冬至的味道瞬间变甜。江南人家早早捣起糯米粉,手掌一搓一揉,白胖的汤圆便滚入沸水。“家家捣米做汤圆,知是明朝冬至天”——汤圆象征团圆,吃了它才算“添岁”。旧时上海人最讲究,宴席上摆新酿甜酒、花糕和糯米团子,还要用肉块垒盘祭祖,仪式感拉满。

苏州人则捧出金黄的冬酿酒,桂花香裹着米香,配一碟卤牛肉,寒夜也变得温软。当地人笑称:“冬至不喝冬酿酒,冻得哆嗦没人疼!”

🍲 东西南北中,一口热乎各不同

除了饺子和汤圆,神州各地的冬至餐桌简直像一场美食博览会:

❄️ 数九寒天里的小情趣

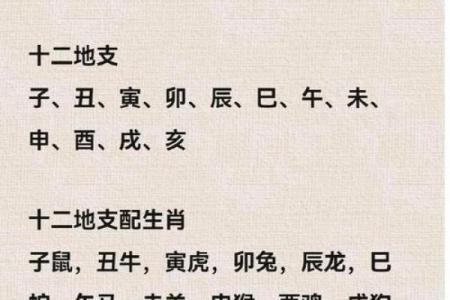

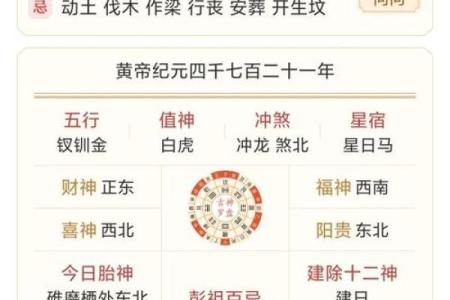

冬至一到,真正的冷才算开场。“一九二九不出手,三九四九冰上走……”着首《九九歌》从宋代传唱至今,是古人解码寒冬的智慧密码。

清代人更发明了 “九九消寒图” :画一枝素梅缀八十一瓣,每日染一瓣,瓣尽春深。讲究人还按天气填色——“上阴下晴左风右雨”,八十一天过完,寒暑轨迹跃然纸上。老人甚至据此预测来年收成,严肃里带点浪漫。

🌞 阴阳流转中的希望

古人把冬至看作“阴极之至,阳气始生”的转折点。此日白昼最短,此后日光渐长,生命迎来新循环。汉代《汉书》写:“冬至阳气起,君道长,故贺。” 对阳光的敬畏与期盼,深植于农耕文明的基因里。

今日的冬至,少了几分祭天的肃穆,多了围桌的烟火气。年轻人或许说不清阴阳学说,咬破汤圆糯皮的瞬间,甜馅涌出的温暖;或是蘸醋饺子下肚时,从胃里漫向四肢的热流——着些滋味,早已替我们记住:最长的夜后,光必归来。而一口祖传的味道,妥妥的穿越寒冬的底气。