公元2018年8月7日,星期二,农历六月二十六,当时钟指向21时30分34秒,梧桐叶在想象中应声而落——立秋到了。太阳行至黄经135°的宇宙仪式,宣告了秋天在名义上的降临。是这个精确到秒的时刻,

古人用“落叶知秋”的成语定格了这个瞬间。宋代皇宫的仪式充满戏剧性:立秋当日,太史官紧盯殿内梧桐盆栽,时辰一到便高呼“秋来了!”,话音未落,梧桐叶果然飘落一两片,仿佛树木也在配合演出报秋的剧本。而现实中,2018年的这场“晚立秋”(因落在晚间),被民间幽默地调侃为“热死牛”的前奏——毕竟暑气的退场从不按日历行事。

🍖 贴膘与啃瓜的秋日狂欢

当秋意还在路上,人们的胃已提前进入状态。老北京的“贴秋膘”堪称年度美食行为艺术:主妇们炖煮红烧肉的香气穿透胡同,家家户户的砧板上演着鸡鸭鱼肉的变奏曲。这一传统源于夏季食欲不振导致的“苦夏”,体重秤上的数字减少成了开荤的通行证。立秋的肉食盛宴,本质上是一场理直气壮的集体进补,仿佛多吃一碗红烧肉就多了一层过冬的铠甲。

相比之下,江南的“啃秋”则奔放得多。瓜棚树荫下,农人们抱着红瓤西瓜、绿皮香瓜大快朵颐,连玉米棒子都啃得豪情万丈。城里人虽在空调房里切果盘,却也默契地延续着“咬住盛夏尾巴”的仪式感。而杭州人悄悄攒下的秋桃核,被郑重收藏,待到除夕投入炉火化作青烟——一枚桃核承载着驱散全年瘟疫的朴素愿望。

🌾 农谚里的生存智慧

田间地头,农谚比天气预报更受信赖:

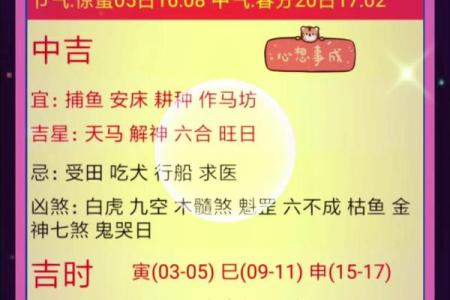

这些凝结经验的短句,他们知道立秋后还有“秋老虎”的反扑,也明白“一场秋雨一场寒”的递进式降温终会带走暑热。农事日历上,立秋是芝麻播种的deadline,晚粟的末班车,更是花椒采摘的开场铃。

🌬️ 凉风未至的养生局

尽管节气名册已翻到秋页,暑热却迟迟不肯交接。气象学诚实地显示:立秋后末伏才至,35℃高温依然霸占着午间档。中医将立秋至秋分称为“长夏”,这段燥热与微凉交织的日子,养生变成走钢丝的艺术。

薄衫与早睡的哲学:

老祖宗留下“春捂秋冻”四字真言,绝非教人硬扛寒风。清晨加件外套出门,午间单衣汗湿背,是应对温差的标准操作。而“早卧早起”的作息藏着玄机——晚9点入睡攒阳气,早6点起床舒肺气,既防秋燥又躲过血栓。

舌尖上的攻守战:

满桌“贴秋膘”的肉食旁,总有一盘秋梨唱反调。秋燥初起时,少辛辣多酸甜才是润肺秘诀,葡萄苹果成了餐桌救兵。运动场上的晨练族也收敛了激情:太极替代长跑,微汗取代淋漓,身体顺应着万物收敛的节奏。

🍁 写在叶脉上的秋日情书

当赵学敏提笔写下“梧桐叶落金风爽,好雨频频稻谷圆”时,立秋已不仅是农时节点。书法线条如秋风扫过宣纸,稻谷的圆润、瓜果的鲜妍在墨色间滚动,华夏人对季节的感知力在此刻达到巅峰——我们庆祝立秋,是庆祝与自然同频的古老默契。

今日再听寒蝉鸣叫,已无诗人伤怀。现代人拍下落叶发朋友圈,炖一锅贴秋膘的肉,在啃西瓜时笑谈“秋老虎”的段子。而农人依旧盯着云层等雨,主妇往衣柜塞进薄衫。这个承前启后的节气里,万物在燥热中酝酿着金风玉露的相逢。

立秋从不承诺即刻清凉,它只是宇宙寄来的预告信:收获的故事即将开篇,而所有丰饶,终将归于沉淀。