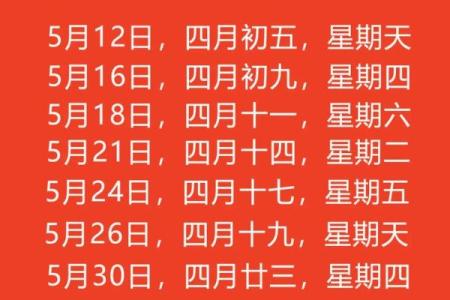

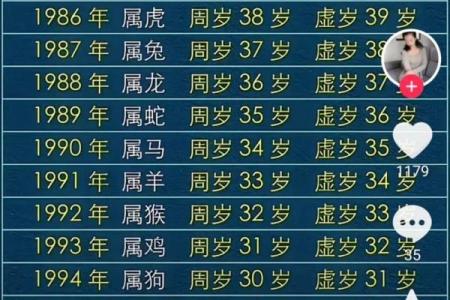

2024年5月12日,一个普通的星期日,却这一天不仅是日历上的标记,更是第111个国际母亲节。从1908年诞生至今,这个节日跨越山海,将“感恩母亲”的心意编织进不同文化的脉络里。

🕰️ 起源:一位女儿的执念与全世界的回响

母亲节的故事始于美国费城。安娜·贾维斯,一位终生未嫁的女子,在1906年经历了母亲离世的悲痛。次年,她在教堂为母亲举办追思仪式,并立下宏愿:设立一个专属母亲的节日。她写信给教堂、组织委员会、奔走呼吁,像播种者般将理念撒向土壤。

1908年5月10日,美国西弗吉尼亚州格拉夫顿的教堂首次响应安娜的倡议,宣布5月的第二个星期日为母亲节。康乃馨被选为象征——只因安娜的母亲最爱这种坚韧而温柔的花。六年后,美国总统威尔逊签署法令,母亲节从此扎根美国日历。,安娜晚年却痛斥母亲节的商业化:“这不是我想要的鲜花与糖果的狂欢!是

有趣的”她心中的母亲节,是亲手写的信、是陪伴的时光,而非商店货架上的喧嚣。

🌍 华夏之旅:从西方节日到文化融合

20世纪20年代,母亲节随堂的钟声飘入华夏。1926年,浙江一座教堂首次举办母亲节纪念活动,试图用“孝亲仪式”替代传统焚烧纸钱的清明习俗。到了1930年代,上海、广东等地青年会举办音乐会,报纸上开始出现“母亲节特刊”,当时它仍是小众的“洋节”。

真正的转折点在20世纪80年代。广州等城市率先举办“好母亲评选”,康乃馨与贺卡悄然出当下街头花店。商家推波助澜,媒体热情报道,这个节日终于褪去舶来标签,成为华夏家庭表达爱的窗口。

我们的祖国人从未停止寻找自己的“母亲符号”。萱草——古称“忘忧草”,早在《诗经》中便承载着游子对母亲的牵挂:“焉得谖草,言树之背?”(何处寻萱草,种于母亲堂前?)。而“孟母三迁”的故事,更让学者们倡议将农历四月初二(孟子诞辰)定为“中华母亲节”,呼吁用本土文化滋养孝道根基。

💐 鲜花与心意:跨越文化的母爱密码

🎉 今日的母亲节:仪式感与烟火气

2024年的母亲节,既有全球共鸣,也有本土温情:

一位网友的留言戳中人心:“母亲节那天,我给妈妈发了红包,她秒回‘谢谢宝贝’,却转身在家族群连发三条‘我女儿给的!’——原来妈妈的炫耀,从不需要排练。”

💖 尾声:节日会过去,爱永不退场

母亲节走过111年,从安娜的执念到全球的庆典,从教堂钟声到家庭厨房,变的是形式,不变的是内核:母爱无需完美,却永远值得珍视。

就像那朵康乃馨,花瓣层叠如岁月年轮;也像那株萱草,在无人处静默生长。而我们能做的,或许只是——

在平凡日子里,为她泡一杯茶;

在喧嚣世界中,留一刻听她唠叨;

在时间河流中,做那个永远让她骄傲的孩子。

(母亲节快乐,今日明日每一天,都请别忘记告诉她。