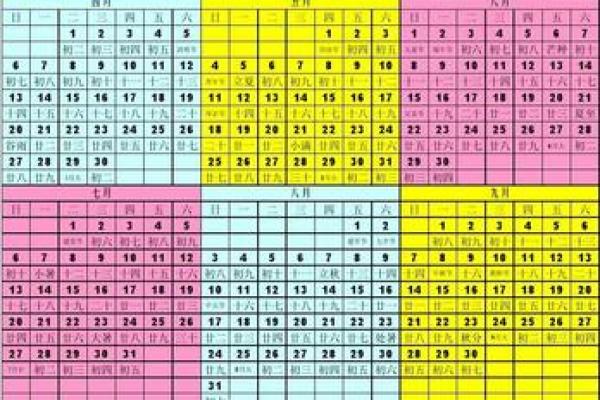

清晨翻动日历纸页的沙沙声,像极了老祖母在谷仓边筛麦粒的节奏。2012年的日历排版干净利落,A4纸一展平铺,三百六十五天的光阴被农历日期、节气小字和节气线框分割得清清楚楚。公历数字是黑体字的现代派头,底下那行小楷写的“腊月廿三”或“五月初五”,却像从老黄历上悄悄溜进都市生活的田园密语。

🌱 春:从冰裂声到蛙鸣

二月四日立春,薄纸上的墨字轻描淡写,大地却轰然苏醒。华北的冻土裂开细纹,江南的荠菜钻出石缝。真正的春信藏在十五天后的雨水里——那天清早推开窗,连晾衣绳上的水滴都变轻了,空气吸进肺里像含了片薄荷叶。

待到惊蛰雷响(3月5日),日历页脚已染上淡淡杏花粉。老家堂屋的供桌上,奶奶摆出三样“雷神点心”:炒黄豆象征虫卵被灭,糯米糕粘住晦气,油果子炸得金黄酥脆——“雷公吃了也得夸香!” 而春分(3月20日)的竖蛋游戏最让孩子们雀跃,鸡蛋颤巍巍立在桌面时,整间屋子屏住呼吸,仿佛太阳正停在赤道线上歇脚。

☀️ 夏:在汗珠里酿造的甜

五月初的立夏才露个脸,弄堂里已飘起乌米饭的清香。糯米染了南烛叶汁,乌亮如墨,蘸白糖咬下去,舌底泛起山野的清气。“吃黑补力”,好扛住漫长苦夏。是阿婆说着

芒种(6月5日)是农事最繁忙的章节。皖南梯田里弯腰插秧的人影,像一行行移动的省略号。主妇们煮好一锅茶叶蛋,用茜草根染红蛋壳——“吃了芒种蛋,踩烂泥不腿软!” 待到夏至(6月21日)面碗里浮起油花,风扇摇着头把蒜香送遍房间,面汤入喉的刹那,忽然懂得古人为何说“冬至馄饨夏至面”——滚烫大地需要一碗小麦的温柔抚慰。

🍂 秋:月亮与镰刀的对唱

九月七日的白露在草叶上签名时,最顽皮的露珠正滚进陶罐。老茶客把装满龙井的罐子埋进庭前桂花树下,等来年开春挖出——“吸饱了白露的茶,能泡出月光味”。鸡蛋换成了新收的稻谷粒。是

秋分(9月22日)的竖蛋游戏再度登场,只颗粒竖在青石板上,像给丰收跳一支脚尖舞。而寒露(10月8日)的柿子最是耀眼,橙红的果实在竹匾里铺成晚霞,削下的果皮挂成金帘,甜香能飘过三条巷子。

❄️ 冬:围炉边的光阴故事

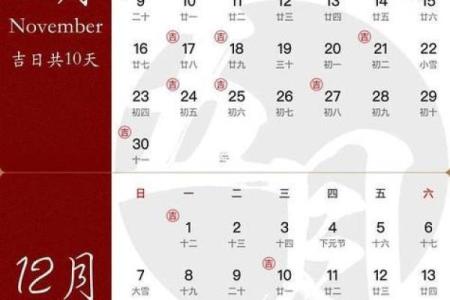

十一月的立冬(11月7日)刚至,饺子就在沸水里跳起圆舞曲。外婆总会包进三枚,孩子们腮帮子撑得鼓鼓,只为咬到那声清脆的“叮当”——仿佛咬住了整年的福气。

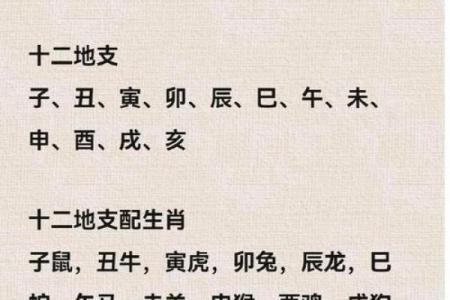

待大雪(12月7日)封门,窗上的冰花长成珊瑚森林。火炉边煨着的橘子皮噼啪作响,甜暖气息里,爷爷蘸水在桌面写干支:“壬辰年辛亥月——属龙的娃娃要抬头咯!” 等到冬至(12月21日)那碗赤豆糯米饭下肚,数九歌便贴在门后:“一九二九不出手……” 童谣声里,旧年的光影在瓷碗中慢慢沉淀。

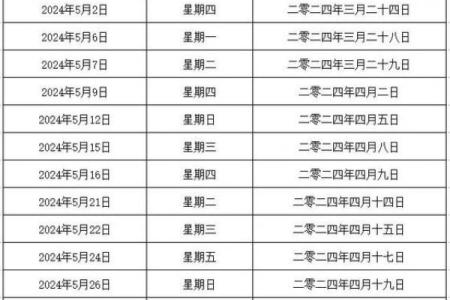

着份2012年农历节气日历,像一座微缩的农耕文明博物馆。A4纸上的竖版设计,让节气与节日从方格中跳出——立春啃萝卜叫“咬春”,清明风筝驮着柳絮飞,重阳的茱萸别在衣襟上晃啊晃。

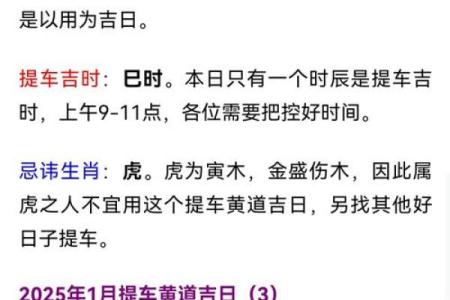

需要高清打印版的朋友,可在原创力文档搜索“2012年日历A4竖版”,免费下载含完整节气的PDF;熊猫办公则供给可个性编辑的Word模板,给腊八粥加备注或给立夏添插画都随你。

当电子日历的提醒音滴答作响时,不妨让着张纸页在墙上沙沙低语——那里藏着雨水怎样润泽种子,月光如何爬上瓜藤,还有我们祖先在节气轮回中,埋进泥土的智慧与浪漫。