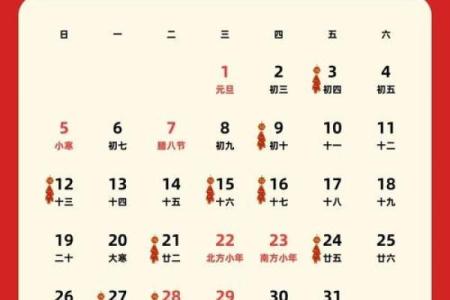

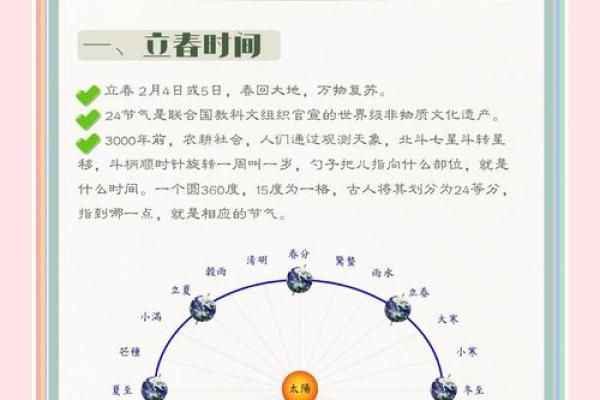

2021年2月3日22点58分39秒,当钟表指针即将拥抱深夜的时刻,春天踮着脚尖溜进了人间。这个精确到秒的节点,是太阳到达黄经315度的天文时刻,也是二十四节气之首——立春的登场瞬间。有趣的是,这一年的立春落在农历腊月廿二,距离春节还有一周多,仿佛春天性子太急,等不及新年钟声就提前来敲门了。

古人给立春起了个活泼的小名:“打春”。这个“打”字可不是随便用的。想象一下,寒冬里缩手缩脚的人们,用鞭子抽打泥土做的春牛,啪啪的声响中寄托着对五谷丰登的期盼。泥土牛儿默默挨着打,心里大概在抱怨:“我招谁惹谁了?”可它不知道,自己挨的每一鞭子,都承载着农人整年的希望。

🥟 咬春:一口吃掉寒冬

立春餐桌上演着另一场重头戏——“咬春”。一个“咬”字道尽了人们对春天的迫不及待。春饼薄得能透出人影,裹上鲜脆的时令蔬菜,一口下去,咔嚓作响,仿佛把残留的寒冬嚼碎吞下肚去。春卷则像金灿灿的小金条,炸得酥脆的外皮包裹着荠菜或豆沙,咬开时热气腾腾,是舌尖上的迎春仪式。

各地咬春花样多:

🌿 立春三候:自然的慢直播

古人把立春十五天拆成三幕自然纪录片,每集五天。第一幕“东风解冻”:东风吹来暖意,冰封的河面悄悄裂开细纹;第二幕“蛰虫始振”:泥土下冬眠的小虫伸个懒腰,触角试探着春天的温度;第三幕“鱼陟负冰”最是诗意——河水回暖,鱼儿欢快游向水面,碎冰在鱼背上起伏,远远看去像一群小精灵背着水晶旅行。

这些细腻观察来自没有显微镜和天气预报的年代,却精准捕捉了季节变换的微妙讯号。在古人眼中,立春不是简单日历翻页,而是天地万物共同参演的盛大开幕式。

🏮 从皇家典礼到民间节日

立春的排场自古不小。三千年前的周朝,周天子就带着文武百官奔赴东郊,举行豪华迎春大典,给群臣发“开工红包”。东汉姑娘们剪彩纸做燕子头饰,门楣贴上“宜春”贺贴;唐宋官员们立春当天必须打卡上朝祝贺;明清紫禁城里的“打春”仪式更是声势浩大。

有意思的是,汉代前立春才是真正的“春节”,正月初一只算普通日子。直到1913年一纸公文,春节才改到正月初一。立春默默退居节气身份,那些热闹习俗早已融入民间血脉。

🌬️ 倒春寒:春天的“变脸”戏法

别以为立春后就能收起羽绒服!古人早摸透春天善变的脾气——刚送来几天暖风,转头又派冷空气杀个回马枪,这便是“倒春寒”。它像青春期的孩子,温暖时让你感动得想落泪,变脸时又冻得你直哆嗦。

应对之道朴素却实用:

💫 尾声:永恒的新生仪式

当2021年2月18日18点43分49秒立春结束时,大地已完成冬春交接。立春从不仅是时间刻度,它是泥牛身上的鞭痕、春饼里的菜香、鱼背上的碎冰,是周天子东郊的祭典,也是农人仰望云天的期盼。

千年习俗流转至今,我们依然在2月寻觅春讯。咬下酥脆春卷的瞬间,齿间炸开的何止是美味?那是穿越三千年的新生喜悦——冬天再长,春天总会准时赴约。